NEWS

2025.12/09

富士・箱根の社員旅行に行きました!

2025.10/22

内定式を行いました!

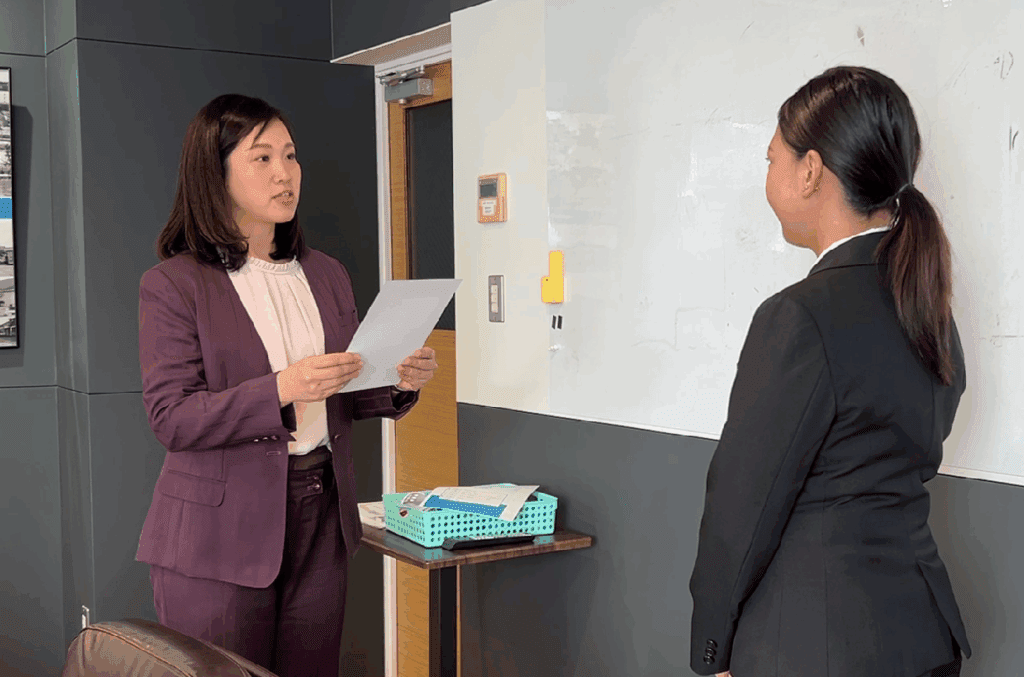

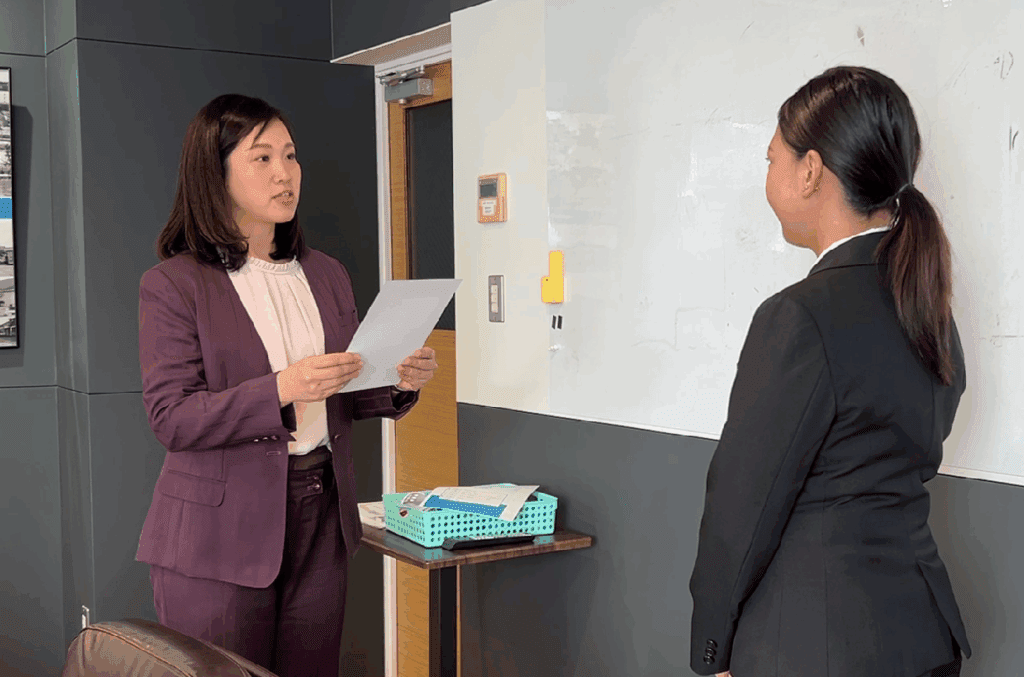

2025.09/29

社内研修を行いました!

2025.05/30

壁を取っ払い、開放感ある広い事務所に大変身!

2025.05/23

新築社屋の施工紹介動画公開!

2025.04/08

2025.12/09

2025.10/22

2025.09/29

2025.05/30

2025.05/23

2025.04/08